边城 观后感

自然之美与人文情怀的交融

《边城》构建了一个如诗如画的湘西世界,将自然景观与人文情感完美融合,沈从文笔下的茶峒小镇依山傍水,白塔矗立于溪边,吊脚楼错落有致地分布在山坡上,这里的一草一木都充满生机:清澈见底的河流映照着天空的颜色,青山绵延起伏宛如屏障守护着这片净土,端午节赛龙舟、捉鸭子比赛等传统活动不仅展现了当地独特的民俗文化,更体现出居民们质朴的生活方式和乐天知命的性格特点,这种对自然环境的细腻描摹并非单纯写景,而是通过景物来映衬人物内心世界的纯净美好。

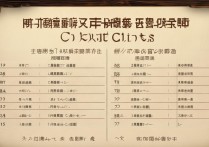

| 元素类别 | 具体表现 | 作用分析 |

|---|---|---|

| 自然环境 | 清澈的小溪、翠绿的竹林、古朴的白塔 | 营造宁静和谐的氛围 |

| 民俗活动 | 端午节赛龙舟、对歌求爱 | 展示地域文化特色与人际交往模式 |

| 生活场景 | 爷爷摆渡、翠翠采野花扮新娘子 | 体现平凡生活中的诗意 |

人物群像:善良人性的光芒

小说中的人物个个鲜活生动,他们身上凝聚着传统美德的光芒,老船夫一生坚守渡口岗位,不计报酬地为过往行人提供便利;翠翠则继承了祖父的淳朴善良,在成长过程中保持着天然去雕饰的纯真,天保兄弟面对爱情时的选择尤其动人——哥哥主动退出成全弟弟,弟弟宁愿放弃优厚的物质条件也要追寻真爱,这些情节揭示了湘西人民重义轻利的价值观念,与现代社会形成鲜明对比,即使是次要角色如船总顺顺,也在处理家庭变故时显示出宽厚包容的一面,彰显出整个社区人与人之间的温情脉脉。

悲剧色彩下的生命哲思

尽管作者极力描绘理想化的田园牧歌式生活,但故事最终仍走向悲剧结局,天保意外溺亡、傩送出走、祖父去世等一系列变故接连发生,让原本美好的图景蒙上阴影,然而正是这种不圆满的结局反而深化了作品的内涵:它暗示着命运无常的人生真相,也反映出个体在时代洪流中的渺小无力,白塔坍塌与重建的象征意义尤为深刻——旧秩序被打破后能否真正建立起新的人际关系?这个问题始终悬而未决,留给读者无限遐想空间,翠翠孤独守候渡口的画面成为永恒定格,她的等待既是对爱情的执着,也是对逝去时光的缅怀。

艺术手法的独特魅力

沈从文运用散文化的叙事结构和诗化的语言风格,使整部作品宛如一首悠扬的长诗,他擅长捕捉细微的心理变化,例如翠翠听到歌声时“灵魂被轻轻浮起”的感受,将少女初恋时的懵懂羞涩刻画得淋漓尽致,作品中大量使用的方言俚语增强了地域色彩,而反复出现的意象(如黄狗、渡船)则起到串联情节的作用,这种看似随意实则精心安排的结构,使得文本具有音乐般的节奏感和韵律美。

以下是两个与本文相关的问题及解答:

为什么说《边城》中的爱情故事是“悲剧”?

解答:《边城》的爱情悲剧源于多重因素交织,天保因自知唱歌不如弟弟而主动退出竞争,却在外出经商途中不幸遇难;傩送因兄长之死心怀愧疚,加上家庭压力被迫离开,祖父的突然离世更使翠翠失去依靠,这些巧合看似偶然,实则反映了封建礼教束缚下个体命运的脆弱性,开放式结局中“这个人也许永远不回来了,也许明天回来”的不确定性,进一步强化了命运不可预测的悲剧色彩。

《边城》如何通过环境描写烘托人物心境?

解答:沈从文善于用自然环境映射人物内心世界,暴风雨之夜祖父去世的场景,狂风暴雨与人物内心的动荡不安形成强烈呼应;而日常里风平浪静的河面则象征翠翠平静外表下暗涌的情感波动,季节变化也被赋予象征意义——春天万物复苏对应青春期萌动的情感,秋冬萧瑟则暗示命运转折,这种天人合一的写法,使自然景观成为人物心理活动的延伸载体

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。

冀ICP备2021017634号-12

冀ICP备2021017634号-12

冀公网安备13062802000114号

冀公网安备13062802000114号