卓有成效的管理者读后感

卓有成效的管理者读后感

书籍核心观点理解

《卓有成效的管理者》是彼得·德鲁克的经典管理学著作,其核心在于强调“有效性”是管理者的核心任务,且卓有成效可以通过后天训练实现,德鲁克打破了传统对“管理者”的定义,认为只要负责行动与决策、并对组织成果产生影响的知识工作者均属于管理者范畴,这一理念将管理从“权力”转向“责任”,从“职位”转向“贡献”,书中提出的五大核心实践——时间管理、贡献导向、优势聚焦、要事优先、有效决策,构成了管理者提升效能的完整体系。

关键实践与启示

(一)时间管理:从记录到整合

-

时间审计:通过记录时间消耗,诊断非生产性活动(如冗余会议、琐碎事务),将碎片化时间整合为整块用于核心任务,谷歌工程师使用Timeular追踪器分析时间颗粒度,平均提升28%有效工作时间。

-

启示:时间是不可再生资源,需系统性规划,管理者应减少“救火式”工作,将精力集中于高价值事务。

(二)贡献导向:从内部职能到外部价值

-

价值三问:管理者应关注“我能贡献什么”,而非仅完成岗位职责,字节跳动产品经理以“用户认知提升度”替代传统PV/UV指标,推动产品创新。

-

启示:有效性的本质是创造外部成果,而非内部忙碌,管理者需站在组织视角思考价值输出。

(三)优势聚焦:从补短板到扬长避短

-

机会成本决策:管理者应聚焦优势领域,而非纠结短板,Airbnb将设计优势转化为核心竞争力,颠覆酒店行业。

-

启示:用人关键在于发挥长处,而非追求完美,组织效能源于“优势组合”而非“缺陷修正”。

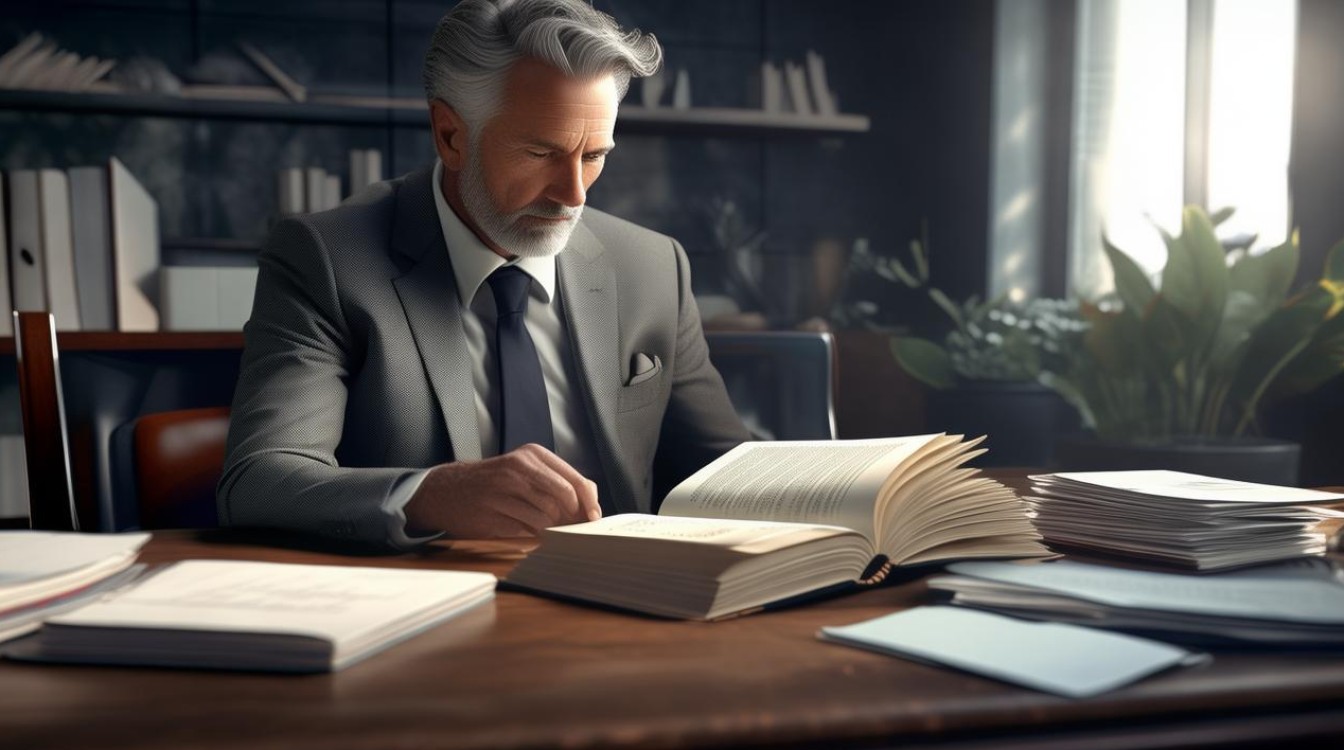

![卓有成效的管理者读后感 卓有成效的管理者读后感]()

(四)要事优先:从忙乱到战略聚焦

-

能量波峰匹配法:微软推行“零会议星期三”,高管保留完整8小时用于战略思考,决策质量提升41%。

-

启示:管理者需区分“紧急”与“重要”,通过结构化优先级实现资源最优配置。

(五)有效决策:从直觉到系统化

-

决策漏斗筛选法:特斯拉采用“十倍原则”,仅决策能带来10倍改进的项目,砍掉90%常规研发。

-

启示:决策需基于价值、资源、可持续性三重过滤,并通过“不作为清单”减少低效决策。

实践挑战与反思

(一)理论落地的难题

-

时间管理的阻力:尽管时间管理理论清晰,但实际中仍面临会议文化、突发事件等干扰,企业中层常因“临时性任务”打乱计划,导致整块时间被分割。

-

贡献定义的模糊性:知识工作者易陷入“产出≠贡献”的误区,技术团队可能追求代码量而非实际业务价值。

(二)个人实践感悟

-

从“忙”到“效”的转变:尝试记录时间后发现,大量时间消耗在重复性沟通上,通过设定“无会议日”、使用异步协作工具,逐步减少非必要时间浪费。

![卓有成效的管理者读后感 卓有成效的管理者读后感]()

-

从“执行者”到“贡献者”:在项目中明确“用户价值增量”目标,而非仅完成技术交付,推动团队关注成果而非过程。

归纳与行动方向

《卓有成效的管理者》不仅是一部管理指南,更是一套“自我管理”的哲学,其核心在于将知识转化为行动,通过系统性训练提升个人与组织的效能,未来实践中需注重:

-

持续记录与反馈:建立时间日志、决策复盘机制,形成“计划→执行→修正”的闭环。

-

优势驱动协作:在团队中明确成员长处,设计“优势互补”的工作模式。

-

简化决策流程:通过标准化工具(如决策模板)减少决策成本,聚焦战略性选择。

问题与解答

(一)如何区分“有效性”与“效率”?

- 解答:效率强调“正确地做事”(如快速完成任务),而有效性关注“做正确的事”(如聚焦成果),高效完成次要任务不如放弃低价值任务、专注核心贡献。

(二)在AI时代,管理者如何保持“人性化判断”?

- 解答:AI擅长处理标准化数据,但管理者需在复杂情境中融入人文洞察(如用户情感、社会责任),苹果设计团队坚持人工原型测试,避免完全依赖算法,确保产品

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。

冀ICP备2021017634号-12

冀ICP备2021017634号-12

冀公网安备13062802000114号

冀公网安备13062802000114号