楚霸王困垓下 四面楚歌

楚汉相争的那段波澜壮阔的历史长河中,楚霸王项羽被困于垓下,这一事件堪称经典,而“楚霸王困垓下——四面楚歌”也成为了一个流传千古的典故。

事件背景

秦朝灭亡后,天下纷争,刘邦与项羽为争夺帝王之位展开了长达数年的楚汉战争,初期,项羽实力强大,在多次战役中展现出卓越的军事才能,然而随着战争的推进,形势逐渐发生变化,刘邦善于用人,身边谋士如张良、陈平,将领如韩信等皆为其出谋划策、冲锋陷阵,势力不断壮大,而项羽虽勇武过人,但在战略决策和用人方面渐露弊端,导致其军队在与刘邦的对抗中逐渐处于劣势。

垓下之围经过

- 战略布局:刘邦采纳韩信的计策,率各路诸侯联军对项羽展开合围之势,韩信巧妙指挥军队,将项羽及其麾下楚军团团围困于垓下(今安徽灵璧县南),此地地势平坦开阔,楚军难以凭借地形优势突围,且四周被汉军重重包围,粮草补给线也被切断,楚军陷入了极为艰难的境地。

- 心理战术:楚军被围困后,士气低落,粮草短缺,士兵们惶恐不安,刘邦的谋士张良深知此时单纯的武力强攻可能会给汉军带来较大损失,且楚军战斗力仍不容小觑,于是想出了一条绝妙的心理战术,他命汉军中熟悉楚地民歌的士兵在夜晚唱起楚歌,夜幕降临,寂静的战场上,悠扬的楚歌从四面八方传来,飘荡在楚军的营帐之上。

- 楚军反应:楚军士兵们听到熟悉的家乡歌声,误以为刘邦已占领楚地,家乡已被汉军掌控,思乡之情油然而生,纷纷无心再战,他们开始思考自己的家人是否安好,是否也已沦为汉军的俘虏,内心的恐惧和不安达到了极点,就连项羽也未能幸免,他本就因战事不利而忧心忡忡,此时听到楚歌,更是大惊失色,疑心楚国各地皆已沦陷,自己已陷入绝境,陷入了深深的绝望之中。

后续发展

- 霸王别姬:项羽在营帐中面对虞姬,感慨大势已去,虞姬拔剑自刎,以死相伴,项羽悲痛欲绝,却也坚定了突围的决心,他带领仅剩的八百余名将士,趁着夜色冲破汉军防线,试图杀出重围。

- 乌江自刎:项羽一路奔逃,汉军紧追不舍,在乌江边,项羽本有机会渡江逃生,保留实力以图东山再起,但他自觉无颜见江东父老,不肯过江,最终拔剑自刎,结束了自己传奇而又悲壮的一生。

历史意义

- 标志楚汉战争结束:垓下之围及项羽的失败,标志着楚汉战争的终结,刘邦最终取得胜利,建立了汉朝,开启了新的王朝统治时期,对中国历史的发展产生了深远影响。

- 文化传承:“四面楚歌”这一成语由此而来,成为了形容人们陷入孤立无援、四面受敌困境的经典表述,在文学作品、日常语言中广泛运用,承载着这段厚重的历史记忆,也让后人对那段金戈铁马的时代有了更深刻的认识。

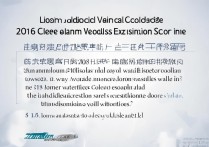

| 关键人物 | 主要事迹 | 性格特点 |

|---|---|---|

| 项羽 | 被围垓下,听闻楚歌后以为楚地尽失,与虞姬诀别后突围,最终乌江自刎 | 勇猛无畏、豪迈粗犷,但刚愎自用、优柔寡断 |

| 刘邦 | 采纳张良、韩信之计围困项羽,用心理战术瓦解楚军士气 | 善于用人、深谋远虑,懂得把握时机 |

| 韩信 | 制定合围项羽的战略,指挥作战 | 军事才能卓越,谋略过人 |

| 张良 | 献出唱楚歌之计,助力刘邦击败项羽 | 足智多谋,眼光长远 |

| 虞姬 | 陪伴项羽左右,最后拔剑自刎 | 忠贞不渝,深情悲壮 |

FAQs

问题1:垓下之围中,楚军为何在听到楚歌后就军心大乱? 回答:楚军多为楚地人,长期征战在外,思乡心切,在被围困的艰难处境下,听到熟悉的楚歌,会误以为家乡已被汉军占领,感到无处可归,从而产生绝望情绪,进而军心大乱,这是一种正常的心理反应,尤其在古代战争中,士兵对家乡的眷恋和对亲人的牵挂是影响士气的重要因素。

问题2:如果项羽渡过乌江,他是否还有机会东山再起? 回答:这是一个颇具争议的问题,从当时的情况看,项羽若渡江,有一定机会东山再起,他在江东地区具有较高的威望和影响力,若能重整旗鼓,凭借其卓越的军事才能和剩余的兵力,或许能与刘邦继续抗衡,但项羽性格中的刚愎自用和宁死不屈的一面,使他不愿接受战败的现实,选择自刎以谢江东父老,这也反映了

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。

冀ICP备2021017634号-12

冀ICP备2021017634号-12

冀公网安备13062802000114号

冀公网安备13062802000114号