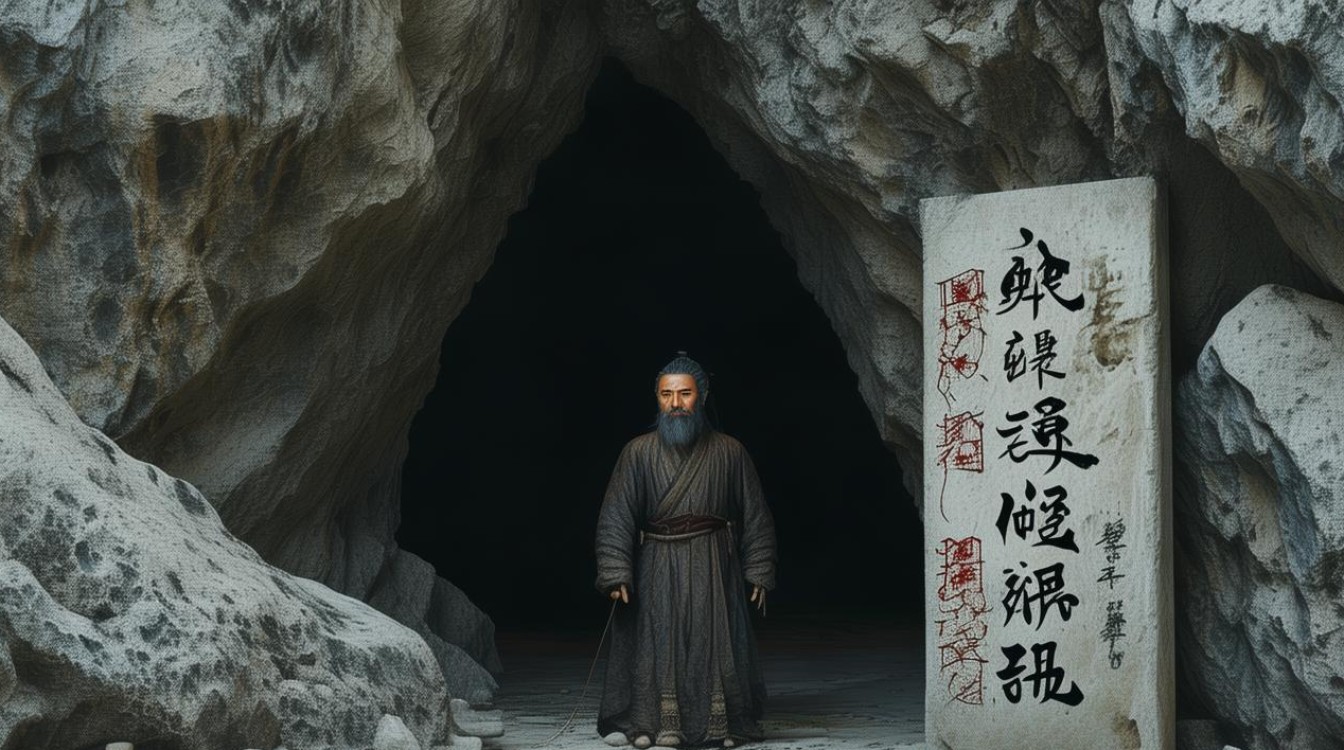

不入虎穴成语

不入虎穴,焉得虎子”是一句广为人知的成语,其背后蕴含着深刻的道理与丰富的历史文化内涵,以下从多个方面对其进行详细介绍:

| 项目 | 详情 |

|---|---|

| 拼音 | bù rù hǔ xué,yān dé hǔ zǐ |

| 释义 | 焉:怎么,原义指不进入老虎的巢穴,就无法捉到小老虎,比喻不经历艰险,不冒一定风险,就不能获得成功,也强调了实践对于获取真知、达成目标的重要性。 |

| 出处 | 南朝宋范晔《后汉书·班超传》 |

| 语法结构 | 复句式成语,一般独立成句,也可作谓语、定语、分句。 |

| 感情色彩 | 中性成语,现多用作褒义,用于赞扬那些敢于冒险、勇于实践以追求目标的人。 |

| 近义词 | 亲临其境、亲力亲为、身体力行等 |

| 反义词 | 胆小如鼠、畏首畏尾、知难而退等 |

成语故事

公元73年,东汉明帝时期,班超奉命出使西域,来到鄯善国,起初鄯善王对班超等人礼遇有加,但后来匈奴使者到来,鄯善王的态度便冷淡下来,班超意识到鄯善王在两国之间犹豫不决,若不及时采取措施,自己一行人可能陷入危险,于是班超召集部下,说出了“不入虎穴,焉得虎子”的豪言壮语,决定夜袭匈奴营地,当天夜里,班超带领士兵潜到匈奴使者驻地,一部分人拿着战鼓躲在营地后面,一部分人手持弓箭刀枪埋伏在营地两旁,随后,他们顺风放火,一时间战鼓齐鸣,杀声震天,匈奴人惊慌失措,乱作一团,班超等人奋勇杀敌,最终全歼匈奴使者及其随从,次日,班超将此事告知鄯善王,鄯善王大为震惊,从此决定归附汉朝,班超凭借其勇气和智慧,成功化解危机,为汉朝稳固边疆立下大功,这一事迹不仅彰显了班超的英勇果敢,也使得“不入虎穴,焉得虎子”这一成语流传千古,成为人们面对困难与挑战时的精神指引。

成语寓意与启示

-

勇于冒险与挑战:该成语体现了一种敢于突破常规、勇于冒险的精神,在面对困难和未知时,不能因畏惧风险而裹足不前,只有勇敢地踏入艰难险阻之中,才有机会实现目标,收获成功,在科学研究领域,许多科学家为了探索未知的科学奥秘,不惜投身艰苦的实验环境和复杂的研究课题,如同进入“虎穴”一般,但他们的这种冒险精神推动了科学的进步与发展。

-

实践出真知:它强调了实践对于获取知识和经验的重要性,仅仅依靠理论学习或凭空想象是无法真正理解和掌握事物的本质的,只有亲身经历实践过程,才能在实践中不断积累经验、增长见识,从而获得真正的知识和能力,就像学习游泳,无论在书本上学习多少理论知识,如果不亲自下水练习,就永远无法学会游泳。

-

机遇与风险并存:“不入虎穴”意味着要面对风险,但同时也蕴含着机遇,在风险背后往往隐藏着成功的契机,只有那些有勇气去挑战风险的人,才能够抓住机遇,实现人生的飞跃,比如在商业领域,一些具有创新精神的企业家敢于涉足新兴行业或开拓新市场,虽然面临着诸多不确定性和风险,但他们也因此获得了广阔的发展空间和巨大的商业回报。

![不入虎穴成语 不入虎穴成语]()

以下是关于“不入虎穴,焉得虎子”这个成语的常见问题及解答:

FAQs

“不入虎穴,焉得虎子”这个成语在日常生活中有哪些应用场景?

答:在日常生活中,这个成语常用于鼓励人们在面对困难、挑战或机遇时,要敢于勇敢尝试、积极行动,不要因害怕失败或风险而退缩,当有人想要尝试一个新的职业领域、学习一门新的技能或者参与一个具有挑战性的项目时,就可以用这个成语来激励自己或他人,强调只有勇于投入其中,才能真正获得成长和收获,它也可用于形容那些需要深入实际、亲身体验才能了解真相或解决问题的情况,提醒人们不要纸上谈兵,要注重实践。

这个成语与“富贵险中求”有何异同?

答:相同点在于两者都强调了风险与收获之间的关联,即要想获得更大的利益或成就,往往需要承担一定的风险,不能过于保守和畏惧困难,不同点在于,“不入虎穴,焉得虎子”更侧重于强调通过亲身经历、实践去获取成功或知识,重点在于实践过程中的勇气和决心;而“富贵险中求”则更侧重于表达在追求财富或地位等物质利益时,需要有冒险的精神,愿意在风险中寻找机会,相对而言更侧重于物质层面的

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。

冀ICP备2021017634号-12

冀ICP备2021017634号-12

冀公网安备13062802000114号

冀公网安备13062802000114号