打草惊蛇成语

草惊蛇,这一成语源自北宋时期郑文宝所著的《南唐近事》,其背后蕴含着一段深刻的故事与寓意,在历史的长河中,这一成语不仅成为了人们茶余饭后的谈资,更在文学、艺术乃至日常生活中被广泛引用,用以警示后人做事需谨慎,避免因小失大。

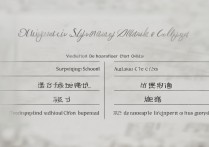

| 成语 | 拼音 | 释义 | 出处 | 用法 |

|---|---|---|---|---|

| 打草惊蛇 | dǎ cǎo jīng shé | 原指惩罚了别人,也警戒了自己;后比喻做事不密,致使对方有了警觉和防范。 | 宋·郑文宝《南唐近事》 | 连动式;作谓语、定语、宾语;含贬义,多用于否定句。 |

成语故事详述

故事发生在南唐时期,当涂县(今安徽省马鞍山市境内)的县令王鲁,是一个贪得无厌、财迷心窍的人,他任职期间,不仅自己大肆搜刮民脂民膏,还纵容下属官吏贪污受贿,使得当地百姓苦不堪言,王鲁的属下们见上司如此,也纷纷效仿,变本加厉地欺压百姓,导致民怨沸腾。

一日,几位深受主簿(相当于县令的秘书)欺压的百姓,联名上书至县衙,状告主簿的种种贪腐行为,当他们将状纸递至县衙时,却遭遇了重重阻碍,先是守门的士兵索要进门钱,后是主簿本人出面,以小事为由,将他们轰出衙门,百姓们无奈之下,只能联合更多受害者,再次撰写状纸,决心要将主簿的罪行公之于众。

这天,王鲁正在县衙内批阅公文,突然一份状纸映入眼帘,上面赫然写着“状告主簿”几个大字,他心中一惊,连忙仔细阅读,随着阅读的深入,王鲁的脸色愈发苍白,因为状纸上所描述的主簿的违法行为,大多与他有着千丝万缕的联系,甚至有些就是他暗中指使的,王鲁深知,如果此事闹大,自己必然难辞其咎。

在经过一番激烈的思想斗争后,王鲁决定采取一种巧妙的方式来化解这场危机,他提起笔,在状纸上批下了八个字:“汝虽打草,吾已惊蛇。”这句话的意思是,你们虽然只是告发了我的下属主簿,但我已经感受到了事态的严重性,就像在打草的时候惊动了藏在草中的蛇一样,批完这八个字后,王鲁便将状纸压了下来,没有继续追究。

成语寓意与启示

“打草惊蛇”这一成语,从字面上看,是指打草时惊动了草中的蛇,比喻做事不周密,反而惊动了对方,使其有所警觉和防备,其深层含义远不止于此,它揭示了那些做了坏事的人往往做贼心虚,即使他们的行为尚未被揭露,但任何一点风吹草动都可能让他们闻风丧胆,这一成语也告诫人们,在处理问题时一定要谨慎行事,避免因为一时的疏忽而打草惊蛇,让真正的问题得以隐藏或逃避。

成语运用与例句

“打草惊蛇”这一成语在句子中通常充当谓语、定语或宾语,且多含贬义,它常用于否定句中,以强调因行动不慎而惊动了对方,以下是一些运用该成语的例句:

- 警方在调查这起案件时,非常小心,生怕打草惊蛇,让嫌疑人察觉到风声。

- 在商业谈判中,我们要保持冷静和谨慎,避免因为一时的冲动而打草惊蛇,让对方看出我们的意图。

- 老师在批改作业时,发现了小明的错误,但没有直接指出,而是旁敲侧击地提醒他,以免打草惊蛇,影响他的学习积极性。

相关问答FAQs

问1:成语“打草惊蛇”中的“蛇”指的是什么?

答:在“打草惊蛇”这一成语中,“蛇”通常用来比喻那些隐藏在暗处、做了坏事却试图掩盖真相的人,他们像蛇一样狡猾、敏感,对任何可能暴露自己行踪的风吹草动都保持高度警惕。“打草惊蛇”形象地描述了因为行动不慎而惊动了这些隐藏的敌人或对手的情况。

问2:在实际生活中,如何避免“打草惊蛇”?

答:要避免“打草惊蛇”,首先需要保持冷静和谨慎,不要轻举妄动或泄露自己的计划和意图,在行动前要做好充分的准备和调查工作,确保自己的计划周密且不易被察觉,还可以采用间接或隐蔽的方式接近目标,以减少直接冲突和暴露的风险,要学会观察和分析对方的反应和动态,及时调整

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。

冀ICP备2021017634号-12

冀ICP备2021017634号-12

冀公网安备13062802000114号

冀公网安备13062802000114号