制造工程专业

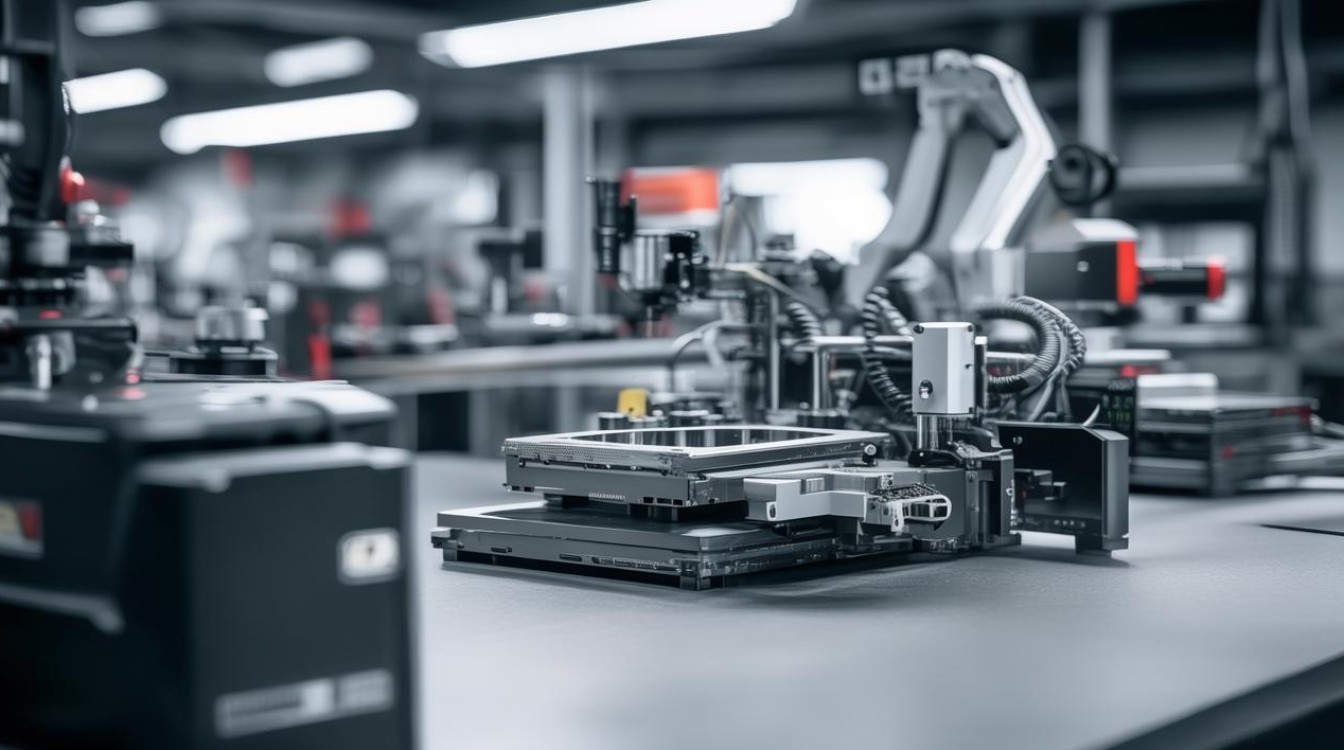

工程专业,作为现代工业体系的核心学科之一,始终站在技术革新与产业升级的前沿,从传统机械制造到智能制造、从工艺优化到系统集成,这一专业不仅承载着“中国制造2025”战略的落地使命,更成为推动全球工业4.0浪潮的关键力量,以下从专业内涵、课程体系、行业需求、职业发展等维度展开深度解析:

专业定位与核心能力

制造工程专业以“厚基础、宽口径、强实践”为培养理念,注重多学科交叉融合,学生需掌握机械设计、工艺优化、生产管理、自动化控制等核心技术,同时具备解决复杂工程问题的系统思维,根据教育部《制造业人才能力标准》,现代制造工程师需构建三重能力壁垒:

- 跨学科整合能力:例如新能源汽车研发需融合机械传动、电力电子、热力学等知识;医疗装备设计需理解生物材料特性与无菌工艺规范。

- 全链条制造理解力:从增材制造(3D打印)到智能检测,需贯通产品设计、工艺开发、质量管控等全流程,某航空企业要求新员工在铸造、机加工、装配车间轮岗18个月,正是为了培养这种全局视角。

- 数字化工具驾驭力:掌握Ansys、Comsol等仿真软件,以及PLC编程、数字孪生平台操作,已成为行业标配,2025年招聘数据显示,此类技能持有者面试通过率提升47%。

课程体系与知识图谱

制造工程专业的课程设置遵循“理论-实践-创新”递进逻辑,典型课程包括:

| 课程类别 | 核心课程 | 能力培养目标 |

|---|---|---|

| 基础理论 | 工程力学、材料科学、机械原理、电工电子学、控制理论 | 构建数理基础,理解机械系统运动规律 |

| 专业技术 | 数控加工技术、模具设计与制造、自动化生产线设计、精密测量技术、工业机器人编程 | 掌握先进制造工艺与设备操作能力 |

| 数字化工具 | CAD/CAM(如SolidWorks、UG)、MATLAB建模、有限元分析(Ansys)、PLC控制 | 具备虚拟设计与智能控制能力 |

| 前沿技术 | 智能工厂规划、数字孪生技术、增材制造(3D打印)、AI驱动的制造系统 | 接触工业4.0核心技术,培养创新思维 |

| 实践环节 | 金工实习、工艺设计项目、企业生产实训、毕业设计(如智能装备研发) | 强化工程实践与问题解决能力 |

课程中常融入绿色制造、精益生产等理念,例如通过生命周期评估(LCA)优化产品设计,或利用六西格玛方法提升质量控制水平。

行业需求与就业前景

在全球经济数字化转型与“双碳”目标双重驱动下,制造工程专业人才需求呈现爆发式增长,据国家先进制造业集群发展促进中心数据,2024年智能制造领域岗位缺口超千万,部分细分领域如精密制造、工业机器人应用等岗位薪资涨幅达15%-20%,具体来看:

- 传统制造业升级:汽车、家电等行业加速智能化改造,急需既懂机械设计又熟悉工业互联网的复合型人才,某新能源车企工艺优化岗应届生年薪达25万元,较传统岗位溢价50%。

- 硬核科技攻坚:集成电路、医疗设备等领域对高精度制造需求激增,国产光刻机研发团队规模已超千人,医疗CT机核心部件制造岗位缺口同比扩大3倍。

- 未来产业布局:商业航天、核聚变装置等前沿领域催生新型岗位,某航天集团热防护系统制造方向招聘需求2025年增幅达180%。

职业发展路径与典型岗位

制造工程专业毕业生的职业路径呈现“技术+管理”双通道特征,具体岗位可分为:

-

技术深耕方向:

- 智能制造系统设计师:负责智能工厂架构规划,年薪中位数18万-30万元,需精通工业物联网与数字孪生技术。

- 精密制造工艺师:聚焦微纳加工、超精密装配,技术骨干年薪可达50万+,常见于半导体、航空航天领域。

- 预测性维护工程师:利用AI分析设备运行数据,实现故障预警,头部企业起薪超1.5万元/月。

-

管理与交叉领域:

- 智能生产项目经理:统筹智能化产线落地,5年经验者平均年薪超40万元,需具备供应链优化与成本控制能力。

- 制造+AI算法工程师:开发智能质检系统,稀缺人才薪资年涨幅超15%,要求掌握Python、机器学习及制造工艺知识。

行业趋势与挑战

未来十年,制造工程领域将经历三大技术革命:

- 5G与边缘计算:工厂设备实时联网、远程运维成为标配,掌握OPC UA、TSN等工业通信协议的技术人才需求激增。

- 数字孪生与虚拟制造:通过虚拟仿真优化生产流程,相关技术应用已覆盖60%以上大型制造企业,催生大量虚拟工程师岗位。

- 绿色制造技术:零碳工厂、循环材料工艺受政策强力扶持,2024年相关岗位需求同比增长45%。

FAQs

Q1:制造工程专业是否容易被人工智能取代?

A:基础重复性岗位(如传统流水线操作)正被智能设备替代,但高端技术岗需求反而激增,具备AI算法与制造工艺结合能力的“数字工匠”成为企业争抢对象,其薪资水平与职业稳定性显著高于传统岗位。

Q2:非“双一流”高校的制造工程专业学生如何提升竞争力?

A:建议聚焦三方面:一是参与国家级/省级技能竞赛(如智能制造大赛),积累实战经验;二是考取ASME(美国机械工程师协会)等国际认证,增强跨文化竞争力;三是通过校企合作项目接触真实产业痛点,例如参与新能源汽车电池生产线优化

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。

冀ICP备2021017634号-12

冀ICP备2021017634号-12

冀公网安备13062802000114号

冀公网安备13062802000114号