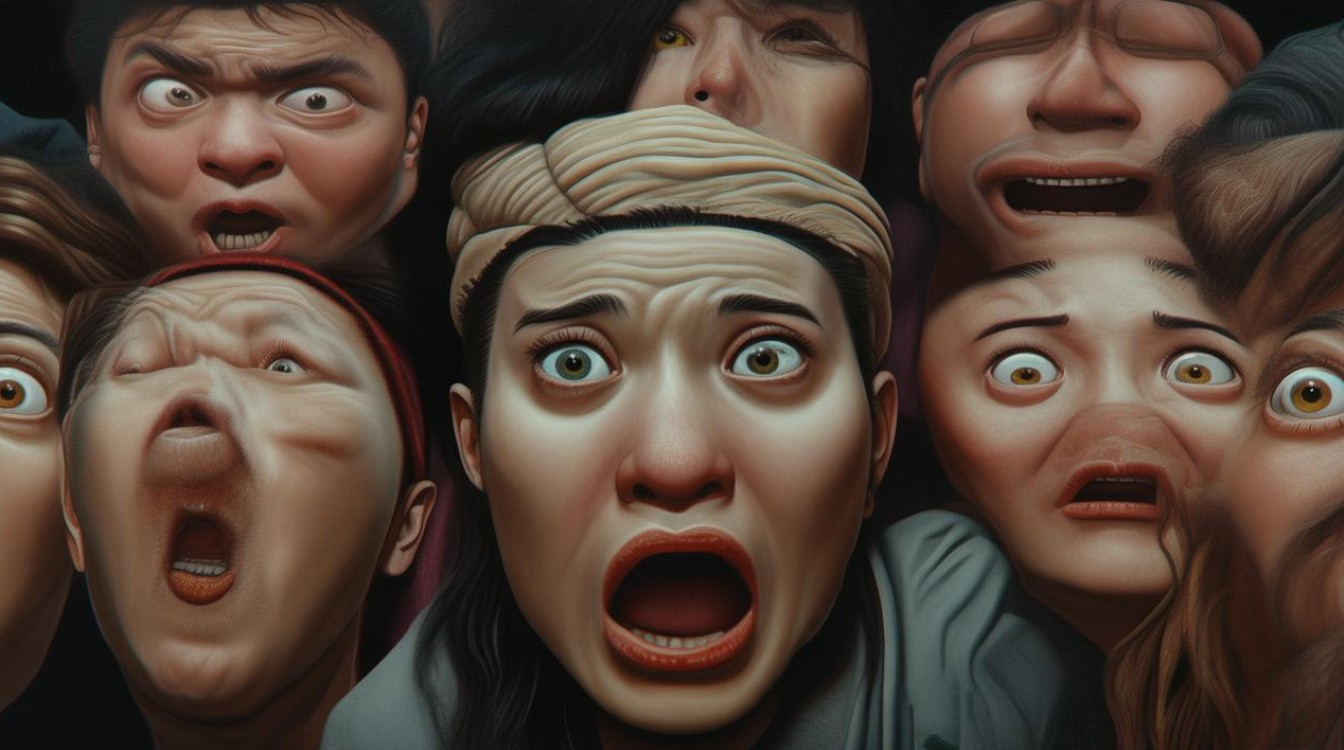

瞠目结舌成语

目结舌,这个充满画面感的成语,生动地勾勒出人在极端情境下惊愕失语的瞬间,它像一面镜子,映照出人类面对突发状况时最本能的反应,承载着丰富的文化内涵与历史积淀。

| 维度 | 详细解析 |

|---|---|

| 释义 | 字面意为“瞪大眼睛,舌头打结”,形容因震惊、窘迫或恐惧而说不出话的状态。 |

| 出处 | 清代和邦额《夜谭随录·梨花》:“细君结舌瞠目。”记录了人物因突发事件而惊呆的场景。 |

| 结构 | 联合式成语,由“瞠目”(瞪眼)与“结舌”(舌僵)两个动作并列组成,强化震惊的层次感。 |

| 近义词 | 目瞪口呆、张口结舌、呆若木鸡。 |

| 反义词 | 泰然自若、从容不迫。 |

| 语法 | 作谓语、补语,多用于书面语,如:“魔术师的手法令人瞠目结舌。” |

语境应用:从文学到生活

在文学作品中,“瞠目结舌”常被用于刻画人物的心理冲击,例如茅盾在《霜叶红似二月花》中描写鲍德新“弄得人家瞠目结舌”,通过这一细节凸显其言辞的犀利与旁人的无措,而在现实生活中,这一成语同样适用:当有人突遭意外事件(如舞台事故、重大消息公布),或面对他人惊人的才华(如高难度表演)时,旁观者往往瞠目结舌,既表达震撼,也暗含短暂的思维停滞。

文化意蕴:惊与惧的交织

“瞠目结舌”不仅是生理反应的描写,更折射出传统文化对“惊骇”情感的细腻观照,相较于“目瞪口呆”(完全无声的呆滞),它保留了“结舌”的动态感,暗示人物虽受冲击,仍可能存在后续反应(如结巴解释),这种微妙的差异,体现了汉语成语对情感层次的精准捕捉。

使用误区:避免望文生义

- 读音辨析:“结”应读“jié”而非“jiē”;“瞠”易误写为“称”或“膛”,需注意偏旁(目字旁)与发音。

- 语义边界:需区分“震惊”与“畏惧”的侧重,面对美景可惊叹“瞠目结舌”,而面对危险则更倾向“胆战心惊”。

经典案例与延伸思考

- 历史场景:相传孔融在刑场慷慨陈言,其气度令围观者瞠目结舌,既展现人物风骨,亦反衬旁观者的震撼。

- 现代应用:在科技领域,人工智能的飞速进步常令人“瞠目结舌”,此处成语被赋予新的时代内涵,强调技术突破带来的认知颠覆。

“瞠目结舌”以简练四字,封存了人类面对未知时的瞬间真相,它既是语言的艺术,也是文化的缩影,提醒我们:那些说不出话的时刻,恰是情感最汹涌的见证。

FAQs

Q1:瞠目结舌能否用于形容喜悦情绪?

A1:可以,但需结合语境,见到超乎想象的美景或成就时,可用“瞠目结舌”表达惊喜交加的震撼,但若强调纯粹的喜悦,则“心花怒放”更贴切。

Q2:如何区分瞠目结舌与目瞪口呆?

A2:两者均表震惊,但“目瞪口呆”侧重完全呆滞(如吓愣),而“瞠目结舌”隐含“试图开口却无力”的动态,且书面性更强

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。

冀ICP备2021017634号-12

冀ICP备2021017634号-12

冀公网安备13062802000114号

冀公网安备13062802000114号