老鼠啃书本 咬文嚼字

老鼠啃书本——咬文嚼字的深度解读与思考

在浩如烟海的歇后语宝库中,“老鼠啃书本——咬文嚼字”这一独特表达,以其形象生动且略带诙谐的方式,勾勒出一幅饶有趣味又引人深思的画面,它不仅仅是简单的文字组合,背后更蕴含着丰富的文化内涵、语言智慧以及对人性和社会现象的微妙洞察。

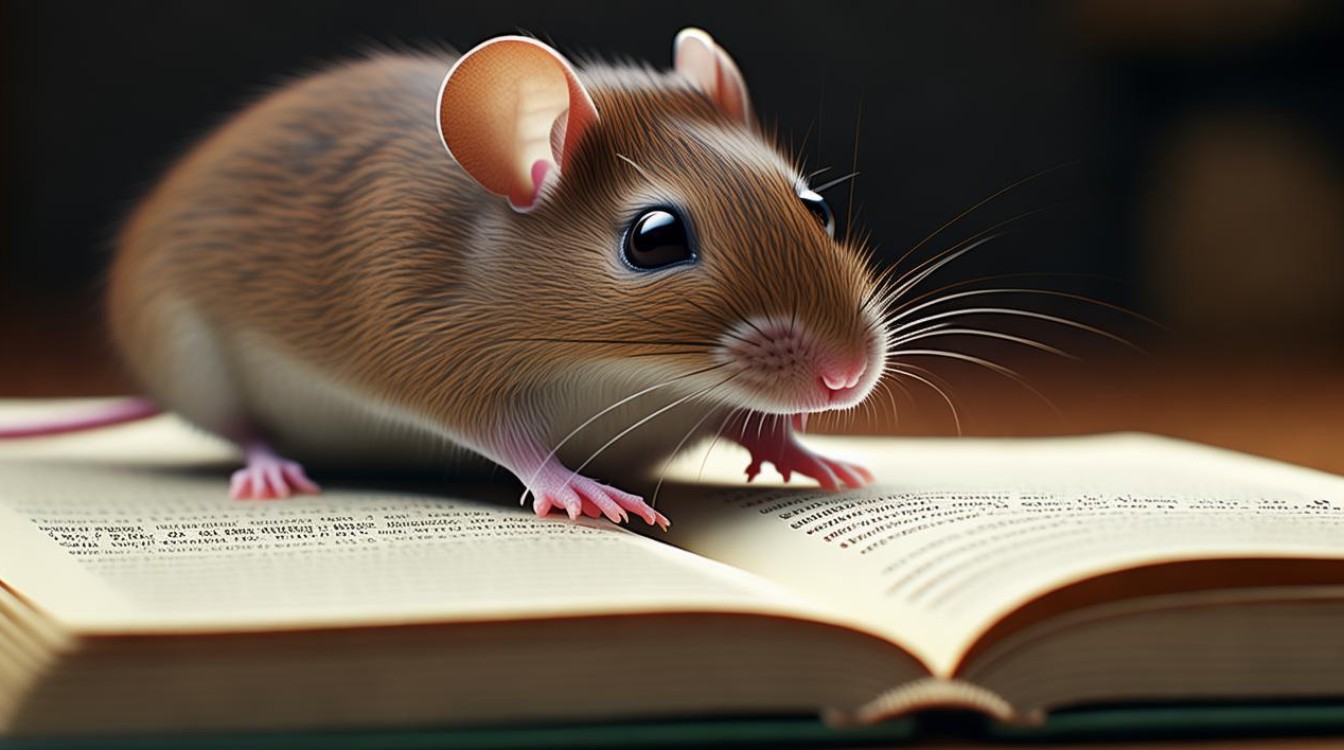

从字面意义来看,老鼠本是以啮咬物品为本能,而书本则是承载知识、文化与思想的重要载体,当老鼠遇上书本,便开启了这场独特的“咬文嚼字”之旅,想象一下,在那静谧的角落,一只小老鼠对着满架的书籍,肆意啃咬,书页被嚼得参差不齐,墨香与齿痕交织,这一画面看似荒诞不经,却巧妙地将动物的本能行为与人类的精神世界象征——文字联系起来。

“咬文嚼字”原指过度地斟酌字句,以显示自己学识渊博或写作功底扎实,但在歇后语的语境中,借由老鼠的形象,又被赋予了新一层调侃意味,它暗示着有些人如同那啃书的老鼠,看似沉浸于文字之间,实则可能只是机械地、表面地摆弄文字,缺乏真正对知识内涵的深刻理解与领悟,就像某些文人墨客,为了堆砌辞藻而写诗著文,华丽辞藻下空洞无物,徒有形式之美,却无灵魂之核,这种对文字的片面追逐,恰似老鼠啃书,仅停留在外在的破坏与浅层次的接触,未触及知识殿堂的精髓。

深入探究,此歇后语还反映出一种社会现象,在求知若渴的时代浪潮中,不乏有人打着热爱学习的旗号,一头扎进书堆,却只是浮光掠影地翻阅,追求速度而非质量,满足于一知半解,还热衷于在人前卖弄那点刚学到的皮毛,正应了“咬文嚼字”的表浅,他们如同那只啃书老鼠,以为接触了文字便是掌握了知识,却不知真正的智慧需潜心研磨,方能汲取精华。

从文化传承角度而言,书本是先辈智慧的结晶,是文明延续的火种,老鼠啃书本,无疑是对这神圣传承的一种破坏意象,虽在现实中可能是微小虫害,但在文化隐喻里,警示着我们要珍视知识载体,尊重文化传承的严肃性,不可让珍贵的思想财富在轻慢与无知中受损。

古往今来,诸多事例皆可与此歇后语相映成趣,先秦诸子百家争鸣,各家经典著述等身,那是真正对思想深耕、对文字敬畏的成果,绝非“咬文嚼字”可比;反观后世一些八股文人,拘泥于固定格式,字斟句酌只为迎合科举套路,文章虽工整却创造力匮乏,沦为文字的奴隶,恰似陷入“老鼠啃书本”的怪圈。

在当今信息爆炸时代,文字如潮水般涌来,我们更应警惕陷入“咬文嚼字”的虚浮,网络世界里,碎片化信息让人应接不暇,很多人忙着转发、评论,却鲜少沉下心深度剖析;短视频文案追求吸睛,一味玩文字游戏,内涵渐隐,此时重提“老鼠啃书本——咬文嚼字”,犹如警钟长鸣,督促我们回归对文字本真的探寻,以虔诚之心对待知识,莫让文化的瑰宝在浅尝辄止中蒙尘。

“老鼠啃书本——咬文嚼字”这一歇后语,以其俏皮外衣包裹着对知识追求、文化传承、人性弱点的深度叩问,它时刻提醒着我们,在文字的海洋遨游时,要摒弃表象的钻营,向着智慧深处漫溯,方不负书本承载的厚重期望,让知识之光真正照亮前行之路,而非沦为一场文字游戏的闹剧。

FAQs:

问题 1:如何在学习中避免像“老鼠啃书本——咬文嚼字”那样只做表面功夫?

答:在学习过程中,首先要树立明确的学习目标,清楚自己为何而学,而非单纯为了炫耀知识或应付考试,制定系统的学习计划,深入研读经典著作,不仅要理解文字表面含义,更要探究其背后的原理、逻辑与思想脉络,遇到不懂的问题,积极查阅资料、请教他人,直至彻底弄懂,绝不似老鼠般浅尝辄止,注重知识的实际应用,通过实践检验所学,将理论转化为解决问题的能力,如此方能摆脱只“咬文嚼字”的困境,真正汲取知识养分。

问题 2:在文化创作领域,怎样区分正常的文字雕琢与“咬文嚼字”式的堆砌?

答:正常的文字雕琢是为了精准表达情感、思想,增强作品感染力与表现力,创作者会围绕核心主题,精心挑选每个字词,使其契合语境、意境,服务于整体艺术构思,如杜甫“语不惊人死不休”,是对文字千锤百炼以求极致贴合心境,而“咬文嚼字”式堆砌,往往脱离内容实质,单纯追求形式上的华丽新奇,大量生僻字词堆砌却不知所云,或刻意模仿某种风格,虽有精巧语句却无灵魂支撑,关键区别在于是否有真情实感为根基,以及文字是否有助于思想传达,而非自我陶醉于文字游戏中

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。

冀ICP备2021017634号-12

冀ICP备2021017634号-12

冀公网安备13062802000114号

冀公网安备13062802000114号